第二章 坚持创新第一动力 增强发展新动能

坚持把创新摆在事关发展全局的核心位置,围绕“四个面向”,深入实施科教兴省战略、人才强省战略、创新驱动发展战略,围绕产业链部署创新链,围绕创新链布局产业链,提高“钱变纸”“纸变钱”能力,加快建设科技强省。

第一节 加强区域创新体系建设

优化全省区域创新布局和创新要素配置,加快构建融通协作的区域创新共同体,释放协同创新聚变效应,打造具有全国重要影响力的全域创新体系。

一、打造科技创新策源地

以东湖国家自主创新示范区为核心,瞄准科技前沿,集中布局大科学装置,加快建设顶尖研究型大学,引进一批高水平科研机构和创新团队,建成一批前沿交叉研发平台,深度融入全球创新网络,争创武汉东湖综合性国家科学中心,建设具有全球影响力的科技创新策源地,将“中国光谷”打造成“世界光谷”。推动武汉创建国家科技创新中心,优化提升科技创新核心功能,支撑引领长江经济带、中部地区崛起等国家战略实施,加快打造全国战略性新兴产业集聚区、创新驱动发展示范区和长江中游协同创新的核心支撑区,提升湖北在国家战略科技力量布局中的地位。

二、建设基础研究重大平台

加强基础研究,优化学科布局和研发布局,完善共性基础技术供给体系,提升全省源头创新能力。谋划建设重大科技基础设施,强化设施布局的实用性和开放性,全面提升现有设施性能,推进新建设施的预研预制,实现更多“从0到1”的突破。重组全省实验室体系,加快形成布局合理、治理高效、创新能力强的专业化分工格局,支撑全省重大产业和优势学科发展。面向重大战略需求,统筹高校、科研院所和企业优势科研力量,建设一批湖北实验室,争创国家实验室。加强与中国科学院、高校院所战略合作,加快中科院东湖科学中心等建设。

三、加强区域协同创新

围绕产业布局优化创新布局,加快建设若干创新特色突出、服务功能完备的创新发展示范区。高水平建设光谷科技创新大走廊,强化“光芯屏端网”、大健康等产业链创新链协同,带动鄂州、黄石、黄冈、咸宁创新发展,打造武汉城市圈创新共同体。推进襄阳建设汉江流域区域性创新中心,以汽车、装备等领域为突破口,搭建开放创新平台,完善创业服务体系,联动十堰、随州先进制造业创新发展。推动宜昌建设长江中上游区域性创新中心,以绿色化工、生物医药等产业为重点,建设若干共性技术研发和科技成果转化服务平台,联动荆州、荆门化工产业转型升级和绿色发展。布局建设一批创新型城市、创新型县(市)和新兴产业基地,建设环大学创新经济带、各级各类开发区等创新生态圈,完善创新服务和产业培育体系,探索各具特色的创新发展新路径,成为区域创新驱动发展的重要载体。

第二节 加快突破关键核心技术

坚持需求导向,聚焦全省重点产业的高端领域、关键环节,集中突破一批制约产业转型升级的关键核心技术,提高创新链整体效能。

一、推动关键核心技术攻关

打好关键核心技术攻坚战,探索形成社会主义市场经济条件下新型举国体制湖北路径。实施关键核心技术攻关工程,围绕三维存储芯片、硅光芯片、新型显示材料、高端医学影像设备等重点领域,加强产业链上下游协同,推动“临门一脚”关键技术产业化,实现率先突破。实施科技重大专项,以新能源和智能汽车、新一代信息技术、生物技术、装备制造、新材料、绿色环保等产业为重点,通过“揭榜挂帅”等方式,攻克一批“卡脖子”关键技术,填补国内空白。前瞻布局未来网络、量子信息、生命健康、生物育种、前沿材料、空天科技、海洋科技等领域,以应用开发牵引基础研究,推进颠覆性技术研发,抢占未来产业发展制高点。

二、推进自主创新产品应用

完善重大项目牵引的自主创新产品应用政策体系,建立更加弹性包容的创新技术准入制度,加速创新成果转化应用和国产化替代。实施国产化应用示范工程,加速国产芯片、软件、终端等产品在政府机关和金融、能源、通信等重点领域应用,推进自主产品在更多领域、更大范围形成创新生态。制定首台(套)重大技术装备支持政策,建立“首购首用”风险补偿机制。创新药物推荐目录管理,推动创新药物进入医疗保障体系。聚焦5G、人工智能(AI)、区块链、大数据、虚拟现实等技术创新应用,探索企业提需求、政府来搭台、协同建场景的模式,有序开放数字技术场景供给,打造5G+、AI+、区块链+等应用场景示范标杆。

第三节 强化企业创新主体地位

加快建立产学研深度融合的技术创新体系,支持大中小企业和各类主体融通创新,推动企业成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体。

一、激励企业加大研发投入

全面落实鼓励创新的普惠性财税政策,加大企业研发投入加计扣除、研发设备加速折旧等政策落实力度。更多运用财政后补助、间接投入、税收优惠等方式,引导企业加大应用基础研究、技术研发与集成、成果中试熟化与产业化的研发投入。实施高新技术企业成长培育行动计划,优化认定工作机制,力争每年高新技术企业数量增长10%以上。深化企业与高校院所产学研合作,推动规上企业研发活动全覆盖。完善国有企业经营业绩考核办法,加大创新转型考核权重。支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地。

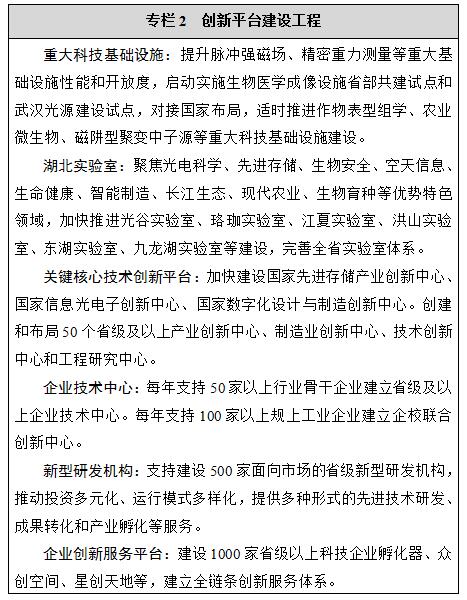

二、支持企业建立高水平研发机构

促进各类创新要素向企业集聚,依托龙头企业建设一批既能开展基础研究,又能支撑产业创新的企业研究院,形成完善的技术创新体系。加强产业创新中心、制造业创新中心、技术创新中心、工程研究中心等产业创新平台建设,构建高效协作创新网络,推动关键核心技术攻关。组织产学研、上下游企业共建创新联合体,加强产业链协同创新,推进产学研用一体化。加快发展新型研发机构,健全技术创新需求市场发现机制,促进成果转化和产业孵化。支持企业建立海外研发中心、共建联合实验室和研发基地,加强创新合作国际化。

三、完善企业创新服务体系

着力打造“双创”升级版,健全服务企业创新创业的功能型平台。加快财政投入的科研基础设施向创新创业中小企业开放,推进大型科研仪器设备资源开放共享,探索建立设备仪器所有权与经营权分离机制,引入专业机构进行社会化服务。推进企业孵化器、众创空间、大学科技园建设,完善“双创”示范基地发展机制,加快向融通、精益、国际化方向发展。大力发展研究开发、技术评估、检验检测认证、科技咨询等科技服务。支持创新创业服务机构国际化发展,为企业引进人才、开展国际技术合作提供专业、便捷服务。

第四节 释放人才创新创业活力

牢固确立人才引领发展的战略地位,贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造方针,深化人才发展体制机制改革,围绕产业发展全方位培养、引进、用好人才,加快构筑创新创业人才高地。

一、加强高水平人才队伍培养

完善人才培养体系,以人才集聚促进产业发展,以产业发展集聚更多人才。尊重人才成长规律,培养造就一批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、创新团队,构建完备的人才梯次结构。发挥重大科技计划和人才工程引导作用,打造一批高水平创新人才和团队,培养一批优秀青年科技人才后备军。加强博士后人才队伍建设,推进实施博士后人才倍增计划。充分发挥企业家在技术创新中的重要作用,优化企业家成长环境,加快培养具有国际视野、精通现代企业管理、具有创新精神的企业领军人才。大力弘扬工匠精神,实施知识更新工程、技能提升行动,培育、选拔一大批高水平工程师和高技能人才。

二、着力引进高层次人才

推行人才引进新模式,逐步由聚焦个人向聚焦团队转变。实施“楚才引领计划”,积极推进重大人才工程项目,重点支持企业引进培育一批核心技术人才、产业领军人才、高技能领军人才。着力引进全球诺贝尔奖获得者、院士等高端人才团队,支持其开展基础科学研究。探索以离岸创新基地、联合实验室等方式,柔性引进国内外高层次人才。创新招才引智工作机制,充分发挥企业主体作用,更好发挥驻外机构、群团和社会组织的桥梁纽带作用。滚动实施“我选湖北”计划,吸引优秀大学生在鄂就业创业。建立“楚才卡”制度,完善安居、子女教育、医疗、社保等人才保障政策,提升综合服务水平。

三、激励人才各展其能

大力弘扬新时代科学家精神,建立健全科研诚信制度和信用管理体系,着力营造风清气正的科研环境。创新人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系,形成有利于科技人才潜心研究和创新的制度环境。注重个人评价和团队评价相结合,尊重和认可团队所有参与者的实际贡献。完善以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配的激励机制,让各类人才得到合理回报。探索建立高校院所、研发机构、企业科研人员“双跨”机制,促进人才合理流动。

第五节 深入推进科技体制改革创新

深化全面创新改革试验,加快构建与创新驱动发展要求相适应的新体制、新模式,力争在科技成果转化、科技管理、科技金融、知识产权保护等领域取得新突破。

一、加速科技成果转化

创新科技成果转化机制,推进大学校区、产业园区、城市社区“三区融合”,加快科技成果就地转化。推进“联百校、转千果”科惠行动,建立市州与高校科技成果转化合作长效机制。全面落实职务科技成果转移转化激励制度,推进职务科技成果所有权和长期使用权改革。鼓励高校、科研院所设立技术转移机构、聘用技术经纪人,推进科技成果转移转化。推行财政科研项目成果限时就地转化制度。健全科技成果供需信息共享机制,加强与企业技术创新需求的有效对接。完善湖北技术交易大市场,打造“互联网+技术转移”服务平台,为科技成果转化提供全过程服务。

二、深化科技体制改革

加快科技治理体系建设,推动政府科技职能从“研发管理”向“创新服务”根本转变。持续稳定增加财政对创新领域的投入,优化科技投入结构,逐步加大基础研究和前沿科技研发投入力度。改进科技项目组织管理方式,建立面向需求的项目遴选机制、激励竞争的组织实施机制和精简高效的过程管理机制。改革和创新科研经费使用与管理方式,更大激发科研人员创新创造活力。探索建立以信任为前提的顶尖科学家负责制,赋予充分的人财物自主权和技术路线决定权。完善科技评价机制,深入推进科技“三评”制度改革,加快建立科学分类、合理多元的科研绩效评价机制。构建开放导向的科技创新合作机制,促进国际合作。加强科普工作,营造崇尚创新的社会氛围。

三、完善金融支持创新体系

实施科技金融服务“滴灌行动”,建立全链条、全周期的科技金融服务体系。加大天使投资力度,设立省级天使投资母基金,引导社会资本组建天使投资基金群,强化对创新成果在种子期、初创期的投入。完善和落实创业投资优惠政策,吸引更多创投机构落地湖北,投资湖北科技企业和科技成果转化项目。扩大科技金融信贷投放,加强“政投贷担保”协同,为科技型企业提供增值增信和融资服务。支持保险机构开展科技保险产品创新,探索开发科技企业创业保险,建设高水平武汉科技保险示范区。推动符合条件的科技企业在多层次资本市场融资。创新金融支持方式,探索为企业技术创新和成果转化提供股权债权相结合的融资服务模式。

四、加强知识产权保护应用

加大知识产权保护力度,加快构建司法审判、行政执法、多元调解、商事仲裁、法律服务、社会监督、行业自律为一体的知识产权多元保护体系。加强知识产权信用监管,建立知识产权侵权查处快速反应机制,推广知识产权民事、刑事、行政案件“三合一”审判,推动设立武汉知识产权法院。实施重点企业知识产权海外护航工程,探索建立知识产权涉外应对和援助机制。加强知识产权创造、运用、管理和服务,打造知识产权全领域、全链条、一站式公共服务平台。实施高价值知识产权培育工程、知识产权运用示范工程,大力创造基础型、原创型、高价值专利,强化知识产权对新兴产业培育的引领作用。