第十二章 坚持生态优先绿色发展 建设美丽湖北

践行绿水青山就是金山银山理念,深入实施可持续发展战略,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,守住自然生态安全边界,更加注重生态修复、环境保护、绿色发展的系统性、整体性、协同性,促进经济社会发展全面绿色转型,建设人与自然和谐共生的美丽湖北。

第一节 深入推进长江大保护

坚决把修复长江生态环境摆在压倒性位置,着力提高生态系统自我修复能力和稳定性,促进生态系统质量总体改善。

一、构建长江大保护长效机制

坚持共抓大保护、不搞大开发,加快构建全方位保护、全流域修复、全社会参与的长江生态共同体。健全森林河流湖泊休养生息制度,实施长江流域重点水域禁捕退捕。深入推进沿江化工企业“关改搬转治绿”,促进化工企业安全环保达标升级、入园集群发展。持续推进长江“三磷”整治,加强磷石膏综合利用。推进重点地区区域性生态环境综合治理,强化工业、农业、生活、航运污染管控,巩固非法采砂、非法码头治理成果,严格岸线资源管理,抓好长江、汉江岸线“留白”“留绿”和功能恢复。健全入河排污口监管长效机制。建立健全长江流域江河湖泊生态用水保障机制,保证重要断面的生态流量,维护流域生态平衡。完善长江流域省际协商合作机制,推动设立长江生态法院,提升区域共治能力。

二、统筹山水林田湖草系统治理

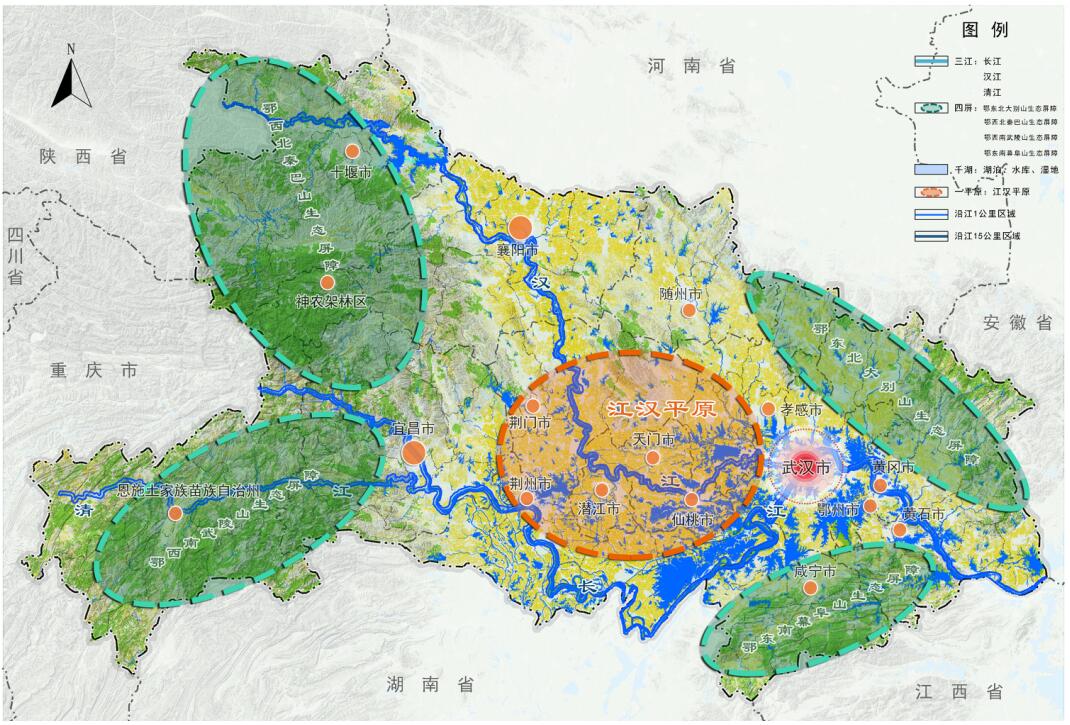

坚持山水林田湖草是生命共同体理念,完善以“三江四屏千湖一平原”为骨架的生态安全屏障。加强江河湖库生态保护治理,推进湖泊清淤及综合治理,加强退化湿地保护修复,提升河湖、湿地生态系统稳定性。推进三峡库区、丹江口库区、神农架林区等重点生态功能区的保护和管理。持续开展国土绿化行动,加强天然林公益林建设,实施森林质量提升、退耕还林还草、土地综合整治等工程,科学推进石漠化、水土流失综合治理,建设长江、汉江、清江绿色生态廊道,提高全省森林覆盖率。全面推行林长制,保护森林资源。推进三峡地区、丹江口库区等山水林田湖草生态保护修复工程试点。加强尾矿库污染治理和历史遗留矿山生态修复,恢复矿区生态环境。推进黄石、鄂州、潜江、宜都等独立工矿区改造提升。

图3 国土空间保护格局示意图

三、加强生物多样性保护

整合优化各类自然保护地,合理调整自然保护地范围并勘界立标,科学划定自然保护地功能分区,基本形成以神农架国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系。强化重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观和濒危物种种群保护。实施长江生物多样性保护工程,切实保护长江、汉江流域水生生物资源。加强珍稀濒危动植物和古树名木的拯救与保护,建设野生动物救护场所和繁育基地、国家重点保护野生动植物基因保存设施,完善野生动物疫源疫病监测防控体系。严厉打击非法野生动物交易。推进生态保护和修复支撑体系建设,加强外来物种管控,提高森林防火、病虫害防治能力,建设林木种质资源保存库、良种基地等设施。

第二节 全面提升生态环境治理水平

坚持精准治污、科学治污、依法治污,继续开展污染防治行动,建立健全地上地下、陆水统筹的生态环境治理制度,切实提高水、空气、土壤等环境质量。

一、深入打好污染防治攻坚战

统筹推进“三水共治”,加强截污控源、清淤疏浚、调水引流,开展重点流域水环境综合治理,确保重点流域断面水质稳定达标,基本消除城市黑臭水体。推进河(湖)长制向小微水体延伸,构建小微水体治理管护长效机制。持续推进大气污染防治,加强细颗粒物和臭氧协同控制,推进重点行业挥发性有机物治理、工业炉窑综合整治和钢铁等行业超低排放改造,继续执行重点城市重点行业特别排放限值,加强机动车等移动源污染防治,基本消除重污染天气。大力推进土壤污染治理与修复,强化建设用地、农用地分类管理,严控重金属污染物排放。开展地下水污染修复试点,协同推进地表水与地下水、土壤与地下水、区域与场地污染防治。加强白色污染治理和农业农村面源污染防治。开展“无废城市”建设试点,推进固体废物源头减量和资源化利用。完成人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。重视环境激素、抗生素、全氟化合物等新污染物治理。

二、补齐环境基础设施短板

完善生活污水收集处理设施体系,提升污水收集处理效能,推进污水管网全覆盖,加快推进污泥无害化处置和资源化利用。建立完善生活垃圾分类收运体系,全面提升垃圾焚烧处理能力,统筹建设焚烧飞灰处置设施。加强危险废物、医疗废物收集处理设施和转运处置体系建设,无害化处置率达到100%。提升工业园区环境基础设施水平,推广集中供气供热或建设清洁低碳能源中心,推进再生水循环利用基础设施建设,加强污染治理设施运行维护。

三、建立健全生态环境保护制度

建立健全以排污许可制为核心的企业环境管理制度,开展排污许可证与环评融合试点,深化企业环保信用评价。建立健全“污染者付费+第三方治理”等机制,推动环境治理向市场化、专业化、产业化发展,健全价格收费机制,推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。落实生态环境保护督察制度,统筹推进生态环境突出问题整改。严格生态环境保护目标责任考核,完善环境保护、节能减排约束性指标管理,持续开展领导干部自然资源资产离任审计,实行生态环境损害责任终身追究制。落实生态环境损害赔偿制度,完善生态环境公益诉讼制度,加大环境公益诉讼力度。完善环境法规和标准体系,健全污染防治区域联动机制。

第三节 大力推进绿色低碳发展

加快构建以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系,全面提高资源利用效率,倡导简约适度、绿色低碳的生活方式,探索协同推进生态优先和绿色发展的新路径。

一、加快建立生态产品价值实现机制

健全自然资源产权制度,推进自然资源统一调查监测和统一确权登记,探索建立生态服务价值核算体系。建立生态保护补偿配套制度体系,实施森林、湿地、水流等重要自然生态系统保护补偿,健全重点生态功能区、自然保护地转移支付制度,鼓励区域间通过协商谈判等方式建立重要流域、重要湖泊、大型引调水工程生态保护补偿机制,完善市场化、多元化的生态保护补偿机制。科学利用林地资源,推进木本粮油和林下经济产业发展。加快推动武汉绿色发展示范、三峡地区绿色发展,支持鄂州等地开展生态产品价值实现机制试点。实施南水北调中线工程水源区生态保护协作工程,推动建设“两山”实践创新基地,探索生态产品价值实现路径。

二、推动资源节约绿色发展

推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用,完善能源、水资源、建设用地总量和强度双控机制。加快优化产业结构,推进工业、建筑、交通、公共机构、数字基础设施等重点领域和重点用能单位能效提升。科学制定用水定额并动态调整,实施全民节水行动。深入推进农业水价综合改革,配套建设计量设施,健全节水激励机制。严格土地使用标准,健全自然资源节约集约高效利用评估考核奖惩机制,加快推进城镇低效用地再开发,全面提高土地、矿产资源开发保护利用水平,单位GDP地耗下降到626亩/亿元。大力发展循环经济,推进重点行业和重要领域绿色化改造,重化工业园区全部完成循环化改造。加快构建废旧物资循环利用体系,推进快递包装绿色转型,加强太阳能光伏组件、动力蓄电池等新品种废弃物回收利用,提升餐厨垃圾、建筑垃圾、污泥等废物资源化利用水平。稳妥推进车用乙醇汽油使用。推进国家级资源综合利用基地建设。支持谷城等建设国家绿色产业示范基地。加快发展绿色金融,支持绿色技术创新,着力打造中部绿色技术创新引领区。推进钢铁、电力等行业低碳发展,开展碳排放达峰和碳中和路径研究,明确碳排放达峰时间表和路径图,支持有条件的地方提前达峰。实施近零碳排放区示范工程、“碳汇+”交易工程,推进碳惠荆楚工程建设,建成全国碳排放权注册登记系统。

三、加快形成绿色生活方式

深入开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色出行、绿色商场、绿色建筑等绿色生活创建行动。严格绿色产品标准、认证、标识制度,推广节能家电、高效照明产品、节水器具、绿色建材等绿色产品。加大政府绿色采购力度,优先采购或强制采购节能产品、环境标志产品。严格执行“禁限塑”规定,加强不可降解塑料使用限制,推广可降解替代产品。继续减少一次性商品使用,遏制过度包装。开展粮食节约行动,持续推进“光盘行动”,坚决制止餐饮浪费等行为,在全社会营造浪费可耻、节约为荣氛围。